|

�@�P�D�L��̍k�n����

�@�@�吳�T�N�i�P�X�P�U�N�j���A���R�ł͔_�ƌː��ɔ�ׂčk�n�̖ʐς����Ȃ����ߊJ�������čk

�@�n�ʐς𑝂₻���Ƃ̓��@�A���z�����܂�A���̌��n�Ƃ��čL��̋u�˒n���I��܂����B

�@���̒n��́A�R�т̌X�Βn�ł���A�����I�ɂ͕��n���ɗN��������k�n�i�c�j�Ƃ��ė��p�����

�@���鏊������܂������A�܂������ȗ��r������܂����B

�@�@�悸�A�吳�T�N�i�P�X�P�U�N�j�̂W���Ɏ菇�Ƃ��čk�n�����g���𗧂��グ�čH�����n�߂���

�@�����B�H���́A�悸�H�J�ƐΎԂ̒J�̍����_�ɗ��r������H������n�߂��܂����B����

�@�̍k�n�r�ł��B�Ȃ��A���̒r�̔�ǂ̓����Ƃ��āA�����Ƃ��Ă͎a�V�Œ������R���N���[�g�ǂ�

�@�g���܂����B��ǂƂ�������܂ł́A�؍ނ�����т��ĉ��H�������̂��قƂ�ǎg���Ă�

�@�����̂ł��B�H�����͍��J�ɑ�������Ȃǂ��āA���ׂP�C�O�O�O�l�̐l�v��v���A�Q�N�Ԃ̍Ό�

�@���₵�܂����B�����ōk�n�����H���ɓ���A�y���^���p���g���b�R���g�����ƂɂȂ�A���[��

�@�T�O�O���|�g������g���i��j�ōw�����čH�������l�Ƃ��ẲP��S���Y���ɑݗ^���Đi�߂��

�@�邱�ƂɂȂ�܂����B���̃g���b�R�ƃ��[���̈ꎮ�́A��N�ɂȂ��Ă�����n����̓��H�H����

�@�e��ЊQ�����H���ɑ�ϒ����Ԋ��p����Ă��܂����B

�@�@�Ƃ���ŁA�k�n�����H���͏o���オ�����k�n�r��艺�Ɋ������H�����A�������n�̎R

�@�т�c�p�n�Ƃ��čH���͐i�߂��܂����B������̓c�n�́A�����Ƃ��ď]�O�n�̎R�т�c��

�@�̏��L�҂Ɋ��n���āA���r�p�n�ƂȂ����R�т͋�L�т��֒n�Ƃ��ĕԋp����邱�ƂɂȂ��

�@�����B�@

�@�@(�Ƃ��낪�A����̏��L���ړ]�o�L�������ʂ�����Ă��܂���B���Ȃ݂ɑ�J�V�r�A�k�R�V

�r�������ł��B)�@�@

�@�@�������Ė{�H���́A�{�H��̓�H���ł������ȏ�Ɏ����ʂł̍���ތ��ʂƂȂ�A��

�@�Ɂu���������v�Ƃ܂Ō�����o�ώ����ɔ��W���Ă��܂��܂����B

�@���̂��Ƃɂ��ẮA�u�ߋ��̏o�����v�҂��������������B

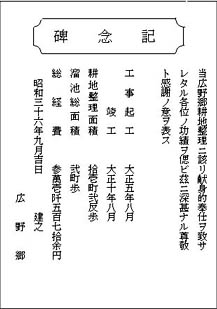

�@�@�Ȃ��A���̍H�������������S�O�N��̏��a�R�U�N�i�P�X�U�P�N�j�ɍH���Ɋւ�����W�҂��Â�

�@�ʼn��̋L�O�肪��������Ă��܂��B

|

�y�蕶�́i�ʁj�z

|

|

�@�Q�D���c�ُꐮ������

�@�@����̐i�W�ƂƂ��ɔ_�ƌo�c���u�ߑ㉻�̓������߂Ă���ɑ�����芷���Ȃ��Ǝ��c�����

�@���܂��E�E�E�B�v�ƌ����o���ꂽ�̂����a�����i�P�X�U�O�N�j�̍�����ł����B

�@�@�_�Ƃ̋@�B���͐i�݁A���퐶���̍��x���ɂ�鐶����̍����͔������ꂸ�A���ƌ����ĕ�

�@�����͂��ߔ_�Y�����i�������͓�����Ȃ���̂��ƁA�ƌv�̂�肭����l����ƁA�B��A

�@�@�B���ɂ���ē����]��J���͂�_�O�ɌJ��o���A���T�����[�}�����Ƃ������Ƃ̓r�ɂ��

�@�Ĕ_�O���������߂���Ȃ��Ȃ��Ă����̂��A���̎������炾�����悤�ł��B

�@�@�����������ɂ��āA���̓r��I�Ԃɂ��Ă̐V���Ȗ��Ƃ��đ傫���̂��������Ă���̂��A�]

�@���̍k�n�Ƃ��̕t�ю����̑���P�i��Ր����j�ł����B

�@�@�����b���A���̉��R�n��̂悤�ȎR�Ԃɂ����āA�@�c��ڂ̈ꖇ�ꖇ�������������A�A����

�@���፷�͂͂������A�B���̗p�r�����v���ɂ܂������A�C���n�̉��P��}��ɂ����E������A

�@�D�^���ԗ����_�@��̒ʍs��������������������ƌ����A����珔���̏������ɂ���

�@�����̍k�n�����P���邱�ƁA���Ȃ킿�A���̂��납��g����p��ƂȂ����w�ُꐮ���x�̕K�v

�@���ł����B

�@�@�����ɂ���ƁA�ǂ����O�łX�O�N�O�́u�L��̍k�n�����v�Ǝ�ړI���قɂ��鋁�ߕ�������

�@��Ă��Ă��܂��B�������A����͉��R�݂̂Ȃ炸���R�ɗގ�����S���̔_�Ƃ��v���͓����悤

�@�ł����B���ꂪ�؋��ɁA���łɂ��̂��납��S���̂��������ł́A���̎��Ƃ��s���Ă��܂����B

�@��i�n�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�@���R�ł́A�x���Ɏ������ƌ����l������܂������A���̎�������Q�Q�N���o�߂�����A���a�T�V

�@�N�i�P�X�W�Q�N�j�ɍ̂�ꂽ�A���P�[�g�����̌��ʂɂ���āA�ɂ����ɂ����@�^������オ���Ă�

�@�܂��B����̋����͂�S���͂������Ȃ��P�Ȃ�A���P�[�g�ł͂���܂������A�u���łɂ��̎���

�@�Ƃ��Ȃ�v�Ƃ́A�ُꐮ�������鉺�R�S�̂̋C���������̃A���P�[�g�̌��ʂɍ��߂��

�@�Ă������̂Ǝf���܂��B

�@�@�������A���Ď��Ƃ̎��{�ƌ������ƂɂȂ�ƁA�����ُ̂ꐮ���ψ����̔����j�����q������

�@�����܂��悤�ɁA�_���X�A��c���̓y�n���ړ�������V���Ȍl����邱�Ƃ��̕s���A��

�@��Ƃ���ɂ���Ė{���l�Ԃɐ��݂��A�������Ă��闘�Q���o���X�A�ُꐮ�����l�b�N�Ƃ�����

�@��邱�̎�̖�菈���ɂ͑�ςȋ�J���������Ǝv���܂��B

�@�����ɁA���ُ̂ꐮ���̑�v���L���܂����A����͂��łɎ��Ƃ̊������Ɋe�n���҂ɔz�z��

�@��Ă���H���T�v���̒����甲���������̂Ɉꕔ��������������̂ł��B���������āA�ڂ���

�@���Ƃ́w���ꌧ�c�ُꐮ�����ƁA���J�n��T�v���x�����Ă��������B

�@�P�D���Ƃ̖���

�@�@�@�@���ꌧ�c�ُꐮ�����Ɓi���R�H��j

�@�@�@�@���̎��Ƃ́A���R���͂��ߔ����R�A�R�Ƃ̂R��A���̎��ƂƂȂ�܂��̂ŁA�ȉ��͉��R��

�@�@�@�@�݂̑Ώە����L�ڂ��܂��B

�@�Q�D���Ƃ̊���

�@�@�@�@�N�H�@���a�U�P�N�i�P�X�W�U�N�j�`�@�v�H�@�����X�N�i�P�X�X�V�N�j�@�@�P�P�N��

�@�@�@�@�i�N�H�܂ł̈ψ��̑I�l���̑��̂��߂Q���N����v���Ă��܂��B�j

�@�R�D�Ώۖʐ�

�@�@�@�@�E�ُꐮ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�T�O�D�V�w�N�^�[��

�@�@�@�@�E���̑��_���A���H���@�@�@�@�@�W�D�T�w�N�^�[��

�@�@�@�@�@�@�@���@�@�v�@�@�@�@�@�@�@�@

�T�X�D�Q�w�N�^�[��

�i���̍��v�ʐς́A�T�ˉ��R�̑��k�n�ʐς̂X�O�����炢�ɂȂ�܂��B�j

�S�D�� ��

��

�T���X�C�V�O�O���~

�T�D���S����

�n�����S�@�@�@�Q�Q�D�T��

���@�V�@�@�@ �@�R�Q�D�T��

���@�V�@�@�@�@ �S�T�D�O��

���̎��Ƃ͕⏕���Ƃł��̂ŁA��L�̗��̊����Ō����тɍ��̕⏕�����Ă��܂��B

�Ȃ��A���̗��͍H����ɑ��銄���ł��莖���ɗv�����o��̊����́A�T�v���ɂ�����

���܂悤�ɒn���ȊO�͕ʂł��B���������Ēn���i�n���ҁj�����S�������z�́A�P���R�C�S�O�O

���~���ƂȂ�܂��B

�U�D���@�@��

���s�ψ����@�@���@�@���j�i���J�n��ψ����@���C�j

�� �@�ψ����@�@�T�c�@�g�Y

��v�����L�@�@���@�@���j �e�c�@�@��

���n�ψ����@�@�ѓc�@��v

�����ψ����@�@���@�@�ꏼ

��t�ψ����@�@�T�c�@�g�Y�i�����j

�H���ψ����@�@�|���@�����Y

�i���ɕ��ψ����A�ψ��ȂǂS�T���ɂ�������ψ�����\������Ă��܂��B�j�@

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂� |