|

(1)畑村城

|

春日小字伴城、西田健一氏東側の田の横

から山の中に入った(登った)所、県道164号

水口竜王線)の信号「春日」の交差点から北に

約100メートル弱行った左の山に、中世城郭の

畑村城址があります。県道の傍に老人クラブ

(郷土史会員)が立てた案内板が目印です。 |

畑村城址(左の林の所)(信号「春日」から北方向を望む) |

|

同所は土塁の跡(高い所は約5㍍余、)、堀の跡と思われる窪みがあり(いずれも下の写真)、

内面積 約八百平方メートルです。・城主は伴上野介資光 大隅守資景 等です

畑村城址(土塁の跡) |

畑村城址(堀跡と思われる窪み)

|

(県道164号傍らの

畑村城址の案内板) |

(2)緑釉陶器生産遺跡群

|

春日地先で緑釉陶器の遺跡として、春日北遺跡、春

日山の神遺跡、春日峯道遺跡、春日杬原遺跡の4カ

所が確認されています。

右の写真は「春日山の神遺

跡」(正面の小高い山の所)跡で、信号「春日」の交差

点より東へ約200メートル行った左側です。

右の写真は、同遺跡の横の電柱傍に立てられている

案内板(道路からはガードレールの設置により見にくくな

っている。)です。 |

春日山の神遺跡(中央小高い山の所) |

|

平安時代の中頃、緑色に輝く陶器がここで作られ、日本全国に

出荷されて行きました。春日山の神遺跡は昭和48年(1973)

に発見され、灰原(灰や不良品の投棄場所)の調査が行われま

した。窯は2基存在していたと見られ、10世紀に操業していたよ

うです。 緑釉陶器は、春日の他の場所でも生産されていたの

ではなかろうかと思われています。

緑釉陶器のふるさと春日

|

(「春日山の神遺跡」傍の案内板) |

|

――― 昔の春日は高級陶器の生産拠点だった ――――

いまから1,000年年ばかり前、時代でいえば平安時代の春日を想像してみてください。遠

くまで聞こえてくる音と言えば鶏の声くらいの静かな里の南の方では、大平池の奥の方(春日

峯道遺跡)や春日交差点の200メートル程東の山の神さんのあたり(春日山の神遺跡)、北の

方では名神竜王カントリー倶楽部のゴルフ場管理棟のあたり(春日北遺跡)で、煙が一日中立

ち上がっている日がよくありました。伴城山の南の裾野(春日杬原遺跡)からも同じような煙が

上がっていたようですし、他にもあったかも知れません。

この煙こそ、作るのに極めて高度な技術を要した当時の高級陶器である「緑釉陶器」を私た

ちの先祖が焼いていた窯の煙でした。その頃の春日は、高級陶器を焼く整備された窯があち

こちにある焼き物の里だったのです。緑釉陶器は意識的に釉薬(うわぐすり)を使った艶のある

我が国最古の陶器で、外国(唐)の先進技術を取り入れたものでした。それまでの焼き物は釉

薬を使いませんでした(土師器、須惠器)。

では、春日の古い窯で焼かれていた緑釉陶器はどのようなもので、どのようにして作られたの

でしょうか。これまでは残念ながら完全な形で出土したものが少なく、破片ばかりですが、黄褐

色をおびた緑色系のそれほど大きくない皿や椀の形のものが多く、日常生活用品としてでは

なく、主として寺社の祭事に用いられた祭具であったようです。

|

作り方は、まずろくろを用いて型を作り、干して

一度素焼きをしてから、ガラス成分を多く含む岩

石の粉末と鉛を多く含む灰に緑青(銅のさび)を

混ぜた釉薬を塗ってもう一度焼きます。この時の

温度調節(約800度)がむつかしいのです。もち

ろん春日だけが緑釉陶器の産地ではありません

でした。京都、愛知、岐阜、滋賀、山口辺りで多く

作られ、春日産の物も都はもちろんのこと、九州

や東北地方まで運ばれていったようですが(糸底

の特徴で産地がわかる)、どのような人が取り仕 |

春日峯道遺跡出土品(甲賀市史第1巻より) |

切り、流通組織を運営していたのでしょうか。最近水口地区でも柏木地先で、古い遺跡の発

掘が行われ、製鉄所跡が見つかりました。そしてこの遺跡からも緑釉陶器が出て来ましたが、

両地域の人たちにはどのような関係があったのでしょうか。

【参考】出典(甲賀市史第一巻より)

ここで、平成19年(2007)12月に発刊された「甲賀市史【第一巻】古代の甲賀」編に「水口

丘陵の緑釉陶器生産」「近江と甲賀の緑釉陶器」の項目が10ページに亘り掲載されており、

その中で当地春日の緑釉陶器遺跡の4か所の遺跡が詳しく記載されています。私たち地元の

者でも十分なことは知らないと考えられますので、その一部を転載します。なお、詳しくは市史

をご覧ください。

①春日山の神遺跡

水口町春日にあり、丘陵北斜面裾野部に位置する。昭和48(1973)年に灰原が部分的に

調査され、その分布状態により窯跡は2基存在すると推定されている。報告されている出土

遺物には、緑釉陶器および素地の椀・皿と須恵器の椀・長頸壺があり、三叉トチン・焼台など

の窯道具も見られる。緑釉陶器の釉色は濃緑色で、素地は硬質で灰色のものと軟質で褐色

のものとがある。須恵器の椀には三個体が重ね焼きしたままの状態で溶着しているものがあ

り、明らかにこの窯跡で焼かれたものであることがわかる。

②春日峰道遺跡

水口町春日にあり、春日山の神遺跡の南東約500メートルの丘陵の南西斜面裾野に立地す

る。灰原が確認されただけであるが、その分布状態から2基の窯跡があるものと推定されて

いる。出土遺物は近江の緑釉陶器の窯跡としては多い方であるが、数点を除きほとんどが素

地である。器形は大小の椀・皿が大半を占め、鉢・耳皿などもある。椀には輪花が施されるも

のもある。数少ない緑釉陶器を見る限りでは、釉色は近江の緑釉陶器に一般的な、濃緑色な

いし淡緑色のほかに黄色に近い色のものも見られる。素地はおおむね硬質で、褐色または

灰色である。窯道具としては三叉トチン・焼台などがある。

③春日北遺跡

水口町春日にあり、春日山の神遺跡の約1.1キロメートル北の丘陵斜面に立地する。採集

されたのはほとんどが素地で、椀・皿を主体として、輪花が施された椀もある。素地は褐色あ

るいは灰色で、硬質のものが大半を占めるが、やや軟質のものも見られる。色見と思われる

緑釉が付着するものがあり、釉色は濃緑色である。窯道具としては三叉トチンがある。

④春日杭原遺跡の発見と意義(杭原は明治の資料では杬原)

最近になって近江産緑釉陶器の生産実態に新たな一ページを加える発見があった。それは、

これまでその存在が全く知られていなかった春日杭原遺跡の発見である。

春日杭原遺跡は水口町春日にあり、春日山の神遺跡のわずか200メートルほど西方の水

口丘陵内の南斜面に立地する。焼土とともに緑釉陶器・素地や須恵器などが採集され、その

分布状態から窯跡は複数あると推定されている。窯の規模や構造などは不明だが、採集され

た遺物の量は比較的豊富で、その生産の一端を推測できる程度の情報が得られている。

遺物は緑釉陶器がわずかに見られるものの、ほとんどが素地である。また、部分的に緑釉

が付着したり、色見と思われる素地もある。器形としては大小の椀と皿が大半を占め、輪花

椀や耳皿も見られる。釉色は淡緑色である。素地はおおよそ硬質であるが、赤褐色のものと

青灰色のものとがある。窯道具としては三叉トチンと焼台がある。須恵器は椀がほとんどであ

るが、形態的に明らかに異なる二系統のものがある。いずれも採集された状況からこの窯跡

で焼成されたものと思われるが、緑釉陶器と同一の窯で焼成されたものかは不明である。

春日杭原遺跡の緑釉陶器と素地は、高台の形状、輪花の手法、体部外部下半に見られるヘ

ラケズリや低部外面の丁寧なナデの調整などの特徴から、これまで最も古いとされてきた十

禅谷遺跡に先行する最古の近江産緑釉陶器の窯跡であることが確実視されている。なお、窯

跡出土の近江産緑釉陶器の椀で、体部外面下半におけるヘラケズリ調整が確認された事例

はこれまでになく、このことからもこの窯跡の採集遺物には近江産緑釉陶器の初期的要素が

認められる。

――― 以下 省略 ―――

(3)神社・寺院跡(現存の神社・寺院は、神社・寺院の項参照)

①八坂神社

今では跡形もありませんが、天ノ前(天王前:春日の西のはずれから灰坂道(市道下山春日1

号線)に入り、八田方面へのカーブを曲がった右側辺り)に、祇園午頭天王と称した小さなお

社(祭神:素盞嗚尊)がありました。当時は“西の祇園さん”といって、お参りや親戚よびをしてい

たとの伝えがあります。

その後、明治5年(1872)に社名を八坂神社と改め、翌年の明治6年1月15日に八幡宮境

内(今の春日神社)へ合併し、明治8年(1875)9月12日に社名を現在の春日神社に改称し

ています。(明治8年の春日地誌より)

②日枝神社

田首(辻橋)にある神饌田から少し中に入った山の中に日枝神社跡(祭神:玉依姫命)があり

ます。現在では神社跡とは確認できませんが平らな場所等は確認できます。

|

|

|

玉依姫命は延久4年(1072)4月宮ヶ谷に、天

文22年(1553)9月に田首に遷座し東山王と

称していました。その後、明治5年(1872)に日

枝神社に改称し、翌年の明治6年1月15日に八

幡宮境内(今の春日神社)へ合併し、明治8年9

月12日に社名を現在の春日神社に改称してい |

現在の神饌田(山を拓いて田にされた)

上の写真日枝神社跡辺りの拡大写真 |

|

ます。(明治8年の春日地誌より) |

③藤本神社

明治7年(1874)に作成の春日の地図(絵図:畳10余り)によると、宮ヶ谷池の東側に藤本神

社(祭神:天児屋根命)が記載されています。天児屋根命は、延久4年(1072)4月に、永享4

年(1432)3月に宮ヶ谷に遷座し西山王と称していましたが、明治5年(1872)に藤本神社と

改称し、翌年の明治6年1月15日に八幡宮境内(今の春日神社)へ合併し、明治8年9月12日

に社名を現在の春日神社に改称しています。(明治8年の春日地誌より)

八坂神社・日枝神社・藤本神社は、同時期に改称し、同時期に八幡宮境内(今の春日神社)に

合併(合祀)され、春日神社に改称しています。

|

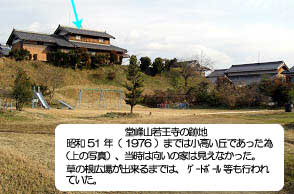

岨出地先の岨中敏氏宅西に堂峰山若王寺

(東西8間、南北5間、面積40坪)と称した、

渓蓮寺の末寺があったと、明治8年(1875)

に作成された春日地誌に記載されています。

(ただし、明治7年に作成された春日の地図

(絵図)には、明確な寺院名までの記入があ

りません。)その地は小高い丘の上にあり、

ほとんどが畑地でありましたが、土がさらさ

らで良い土(砂)であったため、昭和51年

|

|

(1976)に土を搬出されたので、現在では低地となり跡形は残っていません。昔は、“東の薬

師さん”と言い、西の八坂神社の“西の祇園さん”とで、東西の親戚同士で呼び合いをしていた

との伝えがあります。

⑤寺・坊の跡地

春日の小字の項(「3.字(小字)名」の項)でも記載しましたが、春日の小字には「寺」・「坊」の付く所

が多く、寺院と何らかの関係があったと思われますが、詳細は定かではありません。

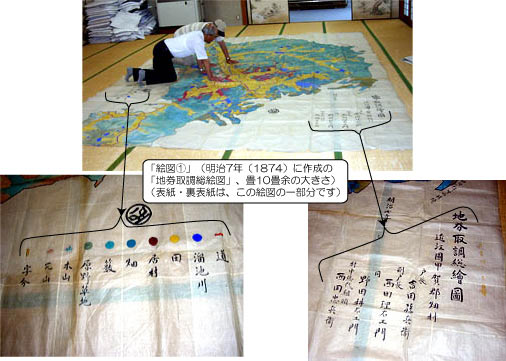

(4)古地図(絵図)

①絵図1

下の写真は、明治7年(1874)に作成された春日の「地券取調総絵図」を本誌編纂委員が調

査しているところです。大きさは、畳10畳余りもあり、和紙に「道・溜池川・田・居村・畑・藪・原

野草地・木山・禿山・字分」(絵図に記された色分け区分通り)に分けカラー10色で描かれ、1

筆毎に地番(当時の地番で)も記入されています。

春日は明治7年(1874)10月に畑村から春日に改称していますが、改称の直前に作成され

たものと考えられます。

|

(「絵図①」に記載の色表現の説明書き)

(「絵図①」の右下部分を拡大)

|

②絵図2

|

村絵(天保13年(1842)6月作成)

|

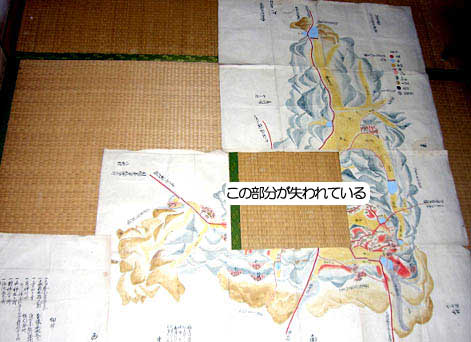

③絵図3(江戸後期)

|

(中央の空白部分は、春日の中心地の公民館周辺です。この肝心な部分がないのが残念です)

|

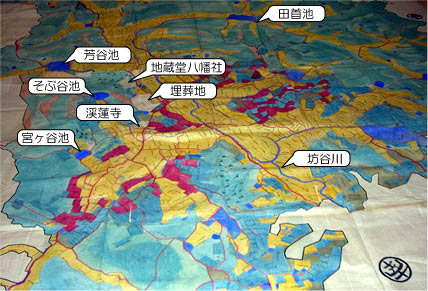

④絵図1の中心部分

|

一筆ごとに地番の記入あり(地蔵堂・八幡社・渓蓮寺・埋葬地は面積も記載あり)

|

|