|

�Q�D�ʁ@�u

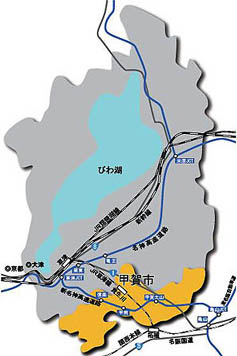

�t���́A�b��s�̖k���A�A�������̖k���Ɉʒu���A���͓��͊����S���쒬���R�ɁA��͐�����

�R�E�����������R�ɁA���͐��������R�E�Γ�s�⍪�E���������c�ɁA�k�������S�������R�V

��E���ߍ]�s�钬�ɂ��ꂼ��אڂ��Ă��܂��B

��v���H����̋����Ƃ��ẮA�b��s���𓌐��ɑ��鍑��1�����̐M���u���k�e�v�����_����

�k��4�q���������ɂ���A���_�������H�̗����C���^�[����9�q�A����20�N�i2008�j3��23����

�J�ʂ����V���_�������H�̍b��C���^�[����14Km�A�b��E�y�R�C���^�[����17�q�A�M�y�C���^

�[����18�q�̋����ɂ���܂��B

����̎�v���H�́A�������k�ɑ��錧��164���i�����������j���c�т��ė������R�V��

�ɒʂ��A�܂��A�������̐M���u�t���v���N�_�Ƃ����_�������H�̗����C���^�[���ʂւ̓��H��

���Ĕ��c���o�R�������܂��ʂ��Ă�������165���i�t���������j���k�����ʂɐL�тĂ���A��

�N�͌�ʗʂ������A������ɂ͌�ʐM����2�J������A�ԎЉ�Ƃ͂�����ʎ��̂���������

������Ă���Ƃ���ł��B

�Ȃ��A����164�����͌��ݏt�����痳�����R�V��Ԃ��ꕔ�n���Ƃ�

���Ă��܂����A����22�N�i2010�j�ɂ͐��������ܑ��H���������̗\��ł���A��������X

�Ɍ�ʗʂ���������̂Ǝv������Ă��܂��B

|

�Q�l�j

����8�N�i1875�j12���쐬���u�t�����n���v�ɂ��ƁA

�u�����v�Ƃ��Ď��̂Ƃ���L�q����Ă��܂��̂ŁA�Q�l

�Ƃ��ċL�ڂ��܂��B

�����@���ꌧ����蓌�����n�E���������Ԏl���l��

���͊����S���R�����W�ֈ뗢�Z��

�k�����S������

�����W�ֈ뗢�Z�����Ԕ��@���S�R�m�㑺���W�ֈ뗢

�l���E�Z�ԁ@���͖{�S���c�����W�֏E�\�l��

�� ��͓��S�����R�����W�֓����\�l�ԓ��S�R����

�W�֓��뒬�O�E�Z�ԁ@���S�����w���W���뗢��

��

���S�������֎l�����@�_��S�����s���֎O����

��

�t���̌��W�́A���u�l�ҁv�i�k����������쑤�̌����_�̓�

�p�A����͎���k�p�j�ɂ���A�t���̋N�_�ł����B�R����

�W�ւ͕�����ʂ��Ă̋����ł��B

�i�Q�l�j

�ڊі@�������E�ʐς̒P�ʁA�i���A���A�ԁA��A�ځA���j

|

|

|

1��

|

= 36��

|

|

|

|

|

��3.927�L��Ұ��

|

|

|

1��

|

= 60��

|

= 360��

|

|

|

��109.09Ұ��

|

|

|

|

1��

|

= 6��

|

|

|

��1.818Ұ��

|

|

|

|

1��

|

= 10��

|

|

|

��3.03Ұ��

|

|

|

|

|

1��

|

= 10��

|

=

10/33Ұ��

|

��0.303Ұ��

|

|

|

|

|

|

= 1��

|

=�@1/33Ұ��

|

��3.03���Ұ��

|

���吳10�N�i1921�j�Ɏڊі@���p�~���ꃁ�[�g���@�ֈڍs����Ă��܂��B

�������A�{�i�I�ȃ��[�g���@�̕��y�́A���a26�N�i1951�j�Ƀ��[�g���@�̎g�p���`���t�����v�ʖ@��

�@�@�{�s����ł��B

�y���݂̏t���i����21�N1���j�z

|